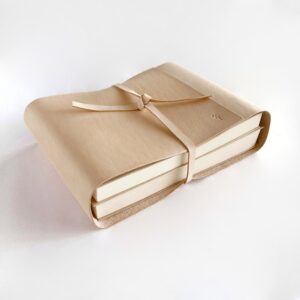

本にどっぷりひたるための革のブックカバー【pata / ぱた】文庫&新書用

こんにちは!そぞのぼです。

今回は、本にどっぷりひたるための革のブックカバー【pata / ぱた】文庫&新書用について書こうと思います。

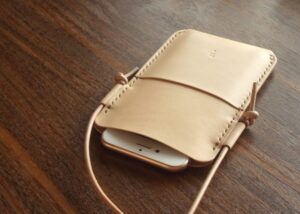

どんなブックカバー?

一般的なブックカバーとはちょっと違う形をした革のブックカバー。

一般的なブックカバーは表紙を挟み込むようにして本とブックカバーを固定して使いますが、

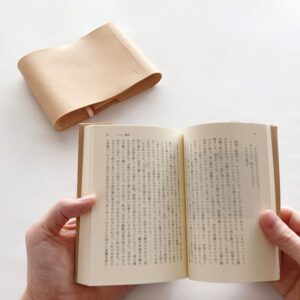

このブックカバーは本と引っ付いていません。

本を読むときには本と離れ離れになってしまうというちょっと変わった使い方をします。

なぜそんな使い方?

きっかけはサイズが合っていなかったり、分厚いブックカバーを使ったときの読みづらさでした。

その点で考えたときに1番読みづらくない方法は?

本に何も付けないこと。

根本の原因が無くなることでブカブカやズレを気にする必要も無くなります。

そこに汚れの防止やタイトルを隠したいなどの要素が加わったときは?

本と同じ素材の紙のカバーを付ける。

同じ素材なので違和感なくサイズの調整も簡単です。

じゃあ、革のブックカバーは?

本を読む時は何も無し、もしくは紙のカバーでストレスフリー。

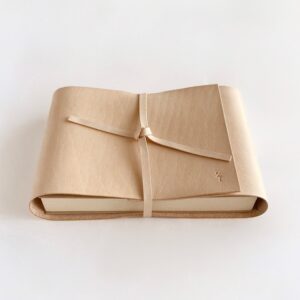

本を読まない時は革のカバーでしっかり保護。

そんな使い方をするために作ったのが今回のこのブックカバーです。

革が得意とする本の保護という面をしっかりと活かしつつ、

本にどっぷりとひたるためにあえて本を読まない時だけに役割を絞りました。

本とブックカバーが離れ離れになることのメリット。

高さを合わせる必要がないので文庫判と新書判どちらも入れられます。

また本を複数冊、厚みによって3冊くらいまで入れることができます。

文庫1冊と新書判1冊といった具合に違うサイズの組み合わせでも大丈夫。

ハードカバーとソフトカバーの違いも問題なしです。

出先で新しい本が加わったときや同じサイズの手帳と一緒に持ち歩くといった使い方もできちゃいます。

↑ 読書に集中するための革のブックカバー【pata / ぱた】 #ヌメ革(生成り)#文庫&新書用 (そぞのぼ公式YouTubeより)

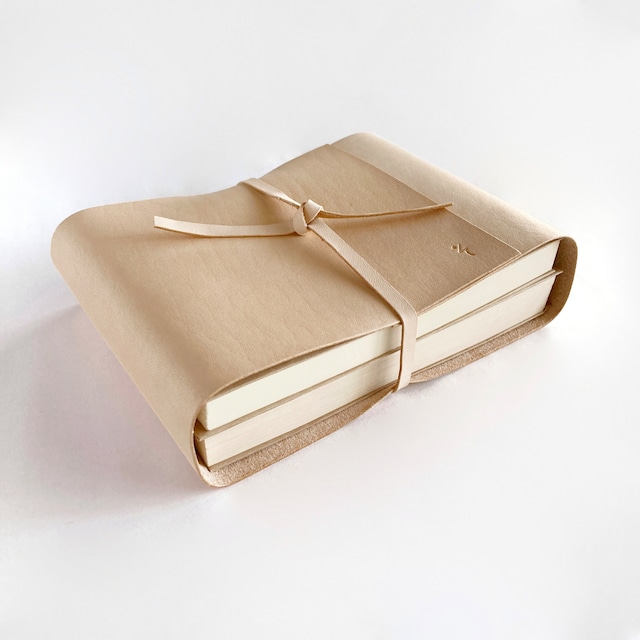

おにぎりの包みから生まれたアイデア

写真を見て気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが

【pata / ぱた】はおにぎりの包みをヒントに作りました。

ピクニックなど外での読書にもピッタリのアイテムです。

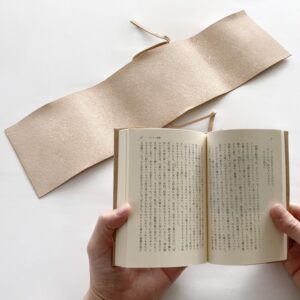

おにぎりの包みのように紐をシュルシュルとほどき、革をパタパタと左右に開いて本を取る。

料理の前のエプロンのヒモを結ぶ動作や、お出かけ前の靴紐を結ぶ動作のように、

気持ちをうまく本を読む方向に向けてくれます。

↑本にどっぷりひたるための革のブックカバー【pata / ぱた】 #ヌメ革(生成り)#文庫&新書用 #レザークラフト #ハンドメイド (そぞのぼ公式YouTubeより)

読む本や冊数が変わらないあいだは、

革紐を結んだりほどいたりすることなくサッと取り出しサッとしまうこともできます🤗

ご購入はこちらの各サイトから

本にどっぷりひたるための革のブックカバー【pata / ぱた】文庫・新書用 6,380円(税込)

お好きなサイトからご購入ください🌾

↑BASE商品ページ

↑Creema商品ページ

↑minne商品ページ

↑iichi商品ページ

ご注文時の注意点

・ご注文をいただいてから手作業で作品をお作りしていきます。

・お届けまでに2~4週間ほどお時間をいただいております。ご注文が混み合った場合は、もう少しお時間をいただくことがございます。時間はかかりますが、ひとつひとつ丁寧にお作りしていきます。

・プレゼント用のラッピングを無料で行っております。希望される場合は各購入サイトの備考欄にプレゼントラッピング希望とご記入ください。

作品概要

素材・サイズ・重さ

・牛 ヌメ革 植物タンニン鞣し(なめし)

・およそ48㎝×11㎝

・約40g 板チョコ1枚分

ヌメ革について

ヌメ革とは植物の渋にも含まれる成分のタンニンで皮を鞣し、表面加工を施さずに仕上げた革のことで、

革そのものの素材を生かした革です。

その革には元々のしわやたるみ、傷や血筋などの痕跡がそのまま残り、

部分的に革の色、表面の具合なども異なっており、ひと目で革とわかる個性的な表情をもっているため、

革本来の自然な風合いや味わいを楽しんでいただけます。

また、使っていくことでツヤや深みが増し経年変化を楽しむことができるのも魅力のひとつです。

お手入れ

・普段のお手入れは、ほこりをはらう程度の乾拭きで充分です。

・使ううちに 革がカサカサになってきたら、オイルを塗って油脂分を補充してあげてください。

・湿気や汚れでカビが発生することがあります。長時間使用しない場合は通気がよく日のあたらない場所に保管し、ときどきは乾拭きで汚れや湿気をとるようにしてください。

・革の表面は柔らかく傷がつきやすいです。

・革は水分に弱く、シミや水ぶくれの原因となります。 もし雨や水に濡らした場合は、乾いたやわらかい布ですばやく水気を取り、形を整えて陰干ししてください。

・長時間天日・電灯にさらしておくと、色焼けをする場合があります。

・高温な場所に放置すると、変色・変質につながります。

ご覧いただきありがとうございました☆